Grèce géométrique

Grèce géométrique

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

La marine de la Grèce géométrique

( 900 - 700 av. J.-C. )

![]()

Trois types de navires

Si a priori aucune source iconographique ne mérite crédit

quant au nombre de rameurs, elles sont les seules sources de renseignement au

sujet du type de navires existants à l'époque géométrique.

Un

premier type est une survivance de l'âge du Bronze, dépourvu de

lisse de nage : les tolets sont fixés sur la lisse de plat bord. Voir

: le cratère de New York, les

fibules de Béotie et le vase de Khaniale Tekke.

Un

premier type est une survivance de l'âge du Bronze, dépourvu de

lisse de nage : les tolets sont fixés sur la lisse de plat bord. Voir

: le cratère de New York, les

fibules de Béotie et le vase de Khaniale Tekke.

Le deuxième type est, semble-t-il, purement athénien. les galères

possèdent une lisse de nage au dessus du plat bord (la

pseudo-dière du British Museum) ou éloigné de celui-ci

constituant un véritable apostis (Le groupe du Dipylon avec

tolet, sans tolet et les

vues de profil.

Le troisième type est la dière, à peu près contemporaine

des birèmes phéniciennes, mais techniquement très différentes

et ne leur devant donc rien. Son invention fut provoquée par une guerre

navale entre états grecs lors de la guerre Lélantine (l'apparition

de la dière).

La lisse de nage est un moyen d'économie de poids, répondant à une volonté ou une nécessité d'alléger le navire. Eloigner la lisse de nage permet d'allonger la longueur de la rame et d'améliorer ainsi la propulsion. Le même résultat peut être approché en surélevant le niveau des rameurs au dessus de l'eau. Mais cette dernière solution, si elle augmente l'espace dédié à la cargaison, allourdi le navire.

Sur le premier type de navires on compte 25 à 35 tolets. Mais les peintres (comme de nos jours) ont certainement voulu représenter les plus gros navires possibles. Le même de bâteau avec 10, 15 ou 20 tolets a dû exister. Quant aux galères athéniennes elles ne sont représentées qu'avec un maximum de 20 rameurs (), ce qui devait en faire un navire frèle. Idéal pour la régate, l'opération de piraterie ou le combat, elle devait être impropre aux navigations lointaines qu'exigeaient les colonisations du VIIIe s. auxquelles les Athéniens s'abstinrent d'ailleurs de prendre part.

Le

Catalogue des Vaisseaux, au chant II de l'Illiade, a pour objet principal d'énumérer

les chiffres des contingents de navires : les navires de Philoctète avaient

un équipage de 50 rameurs et chacun des vaisseaux des "gens de Béotie"

était "monté par 120 jeunes gens". Il faut observer

que ce Catalogue ne fait pas partie de la version initiale de l'Illiade, mais

qu'il est venu s'ajouter à un stade tardif, au plus tard vers 700 av.

J.-C. Son origine semble d'ailleurs béotienne(1) : les Béotiens

dont la participation à la guerre de Troie n'eut rien de particulièrement

glorieux sont placés en tête du Catalogue, avec une flotte importante

dont l'énorme effectif est fièrement précisé. Ce

n'est certainement pas un hasard non plus si les meilleurs documents (outre

ceux d'Athènes) proviennent de Béotie.

Le

Catalogue des Vaisseaux, au chant II de l'Illiade, a pour objet principal d'énumérer

les chiffres des contingents de navires : les navires de Philoctète avaient

un équipage de 50 rameurs et chacun des vaisseaux des "gens de Béotie"

était "monté par 120 jeunes gens". Il faut observer

que ce Catalogue ne fait pas partie de la version initiale de l'Illiade, mais

qu'il est venu s'ajouter à un stade tardif, au plus tard vers 700 av.

J.-C. Son origine semble d'ailleurs béotienne(1) : les Béotiens

dont la participation à la guerre de Troie n'eut rien de particulièrement

glorieux sont placés en tête du Catalogue, avec une flotte importante

dont l'énorme effectif est fièrement précisé. Ce

n'est certainement pas un hasard non plus si les meilleurs documents (outre

ceux d'Athènes) proviennent de Béotie.

Les chiffres qu'énnonce Homère ont été discuté

depuis Thucydide. Si les 120 hommes des équipages béotiens ne

représentent pas une réalité mycénienne, elle doit

être considérée comme possible vers 700 av. J.-C. Cela représente

certainement 100 rameurs et 20 hommes composés de l'état major,

de marins, de charpentier et de quelques archés. Cela est possible sur

des dières de 25 tolets par rang. Les autres navires, tels ceux de philoctète,

seraient alors des galères plus petites à un seul rang de rames.

Dans l'Odyssée, les navires à 20 rameurs sont mentionnés

à plusieurs reprises, et le navire qui conduit Ulysse de Phéacie

à Ithaque est constitué d'un équipage de 52 rameurs (soit

probablement 50 rameurs, le commandant et le timonier).

La penthécontore

L'Odyssée nous apprend(2) que les être humains

(en l'espèce de passagers récalcitrants) et les marchandises étaient

placés sous les bancs. Les petites galères athéniennes

ne devaient donc pas permettre d'embarquer plus de quelques jours de vivres.

Il faut donc chercher ailleurs les navires qui pouvaient assurer la colonisation

de la Grande Grèce.

On aurait pu par exemple utiliser des cargos. Mais Hérodote(3) écrit

que "les phocéens furent les premiers des Grecs à faire de

longs voyages en mer, et ils découvrirent l'Adriatique, la Tyrrhénie,

l'Ibérie et Tartessos; ils ne se servaient pas de bâteaux ronds,

mais de navires à 50 rames". Le navire qu'utilisèrent les

Grecs en général pour leurs longs voyages étaient donc

des galères. D'ailleurs Hérodote raconte(4) également comment

les Phocéens, fuyant l'envahisseur perse en 544 av. J.-C., embarquèrent

sur leurs pentécontores non seulement femmes et enfants, mais également

leurs meubles "avec les statues des temples et les autres offrandes, sauf

ce qui était bronze, marbre ou peinture; tout le reste fut chargé

sur les navires, puis ils s'embarquèrent eux-même" pour une

navigation qui devait les conduire en Corse.

Pour augmenter l'espace dédier aux bagages dans ces galère il

a bien fallu augmenter l'espace sous les bancs et faire ainsi remonter le rameur

bien au dessus de l'eau.

La tradition, recueillie par Pline(5), voulait que la dière

fut incentée à Erythrées, distante à vol d'oiseau

de 40 km environ de Phocée. Il semble en tout cas assuré que l'Ionie

a joué un rôle important dans l'architecture navale grecque.

Un problème lexical peut apporter un éclaircicement à propos

de l'invention de la dière : les dières postérieures, propulsées

par 100 rames, auraient dû s'appeler "hecatontore". Or on les

nomme toujours des "pentecontore". Le terme "hecatontore"

n'apparait qu'au IIe s. ap. J.-C. dans un texte de  Pollux(6).

Pollux(6).

La dière devait donc être une pentecontore de type phocéenne,

avec son rang de rameur très élevé au dessus de l'eau.

Dans l'espace réservé aux bagages, on n'a dû avoir aucun

problème pour loger un second rang sous le premier. On passait ainsi

d'une pentécontore-cargo à une pentécontore-dière

selon les besoins. On passait également de 50 à 100 rameurs, auxquels

il faut toujours ajouter d'autres personnes (commandant, timonier, charpentiers,

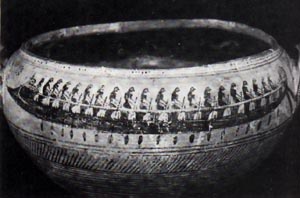

soldats, etc.). La dière de Thèbes à

Toronto est certainement l'exemple du type pentécontore-cargo comportant

78 tolets.

La dière grecque résulte donc de l'insertion d'une rangée

de rameurs sous le niveau de rameurs d'origine, et non pas de l'adjonction d'une

rangée au dessus de celle-ci.

Leur donnait-on un nom ? Dans les trirèmes, les rameurs du rang supérieur se nomment les zygites (puisqu'il est assis sur le bau - zugon - principal du document); ceux du bas sont les thalamites (puisqu'ils se trouvent dans la chambre -thalamos). Ces noms conviendraient pour la dière.

Structure des navires

L'art, tout en silhouettes, des peintres géométriques n'est pas de nature à favoriser l'étude des divers éléments qui le composent. Sur ce point, l'Odyssée nous est d'un précieux secours : de tous les textes de l'Antiquité, c'est le seul qui contienne un passage (Chant V, 244-257) entièrement et spécialement consécré à la construction navale. Ces vers ont fait l'objet d'innombrables commentaires(7). Ils décrivent la manière dont Ulysse a construit son "radeau", en fait un bâteau. Il y est question de planches assemblées par des tenons (gomphoi) et de chevilles (harmoniai). Sur la plupart des épaves découvertes les bordages sont unis entre eux, can sur can, par des tenons chevillés.

L'éperon des navires du Dipylon ressemble aux extrémités effilées des pirogues des îles Ava. Or celles-ci sont de paisibles embarcations de pêche dont l'allongement des extrémités n'a qu'un effet hydrodynamique. L'éperon géométrique athénien paraît comme pratiquement inutilisable en cas de choc contre une coque solidement construite à tenons et mortaises, mais il pouvait être efficace contre une coque dont les bordages étaient assemblés par des ligatures.

C'est bien ce qu'Hérodote confirme de manière implicite lorsqu'il rapporte (I, 166) qu'à la bataille du détroit de Sardaigne, qui opposa vers 540-538 les phocéens aux Cathaginois et Etrusques. La flotte phocéenne victorieuse subit de terribles dommages : 40 navires détruits et 20 survivants dont l'éperon était mutilé. Comme ils gardèrent maîtrise du champs de bataille, les mutilations subies par les éperons grecs résultaient non de coup s de l'ennemi, mais d'estocades victorieuses.

Les grecs ont biens construits des navires assemblés

par ligatures en grand nombre. Homère explique (Illiade, chant II, 135)

que "le bois de nos vaisseaux (achéens) est pourri et que les bordages

(sparta) lâchent. Au vu du contexte, il ne s'agit certainement pas du

gréement, ni même de vieux cordages servant de calfatage. pour

Aulu Gelle, citant Varron, et Pline, il s'agit bien des cordes qui assemblaient

les bordages.

L. Casson a relevé plusieurs textes d'auteurs anciens témoignant

de leur connaissance du procédé d'assemblage par ligatures de

cordes ou de cuirs(8). On peut citer également Eschyle qui parle, au

début du Ve s., dans les Suppliantes, d'un vaisseau linorraphès.

La seconde partie du mot découlant d'évidence du verbe rhaptô

qui signifie coudre, il ne peur s'agir donc ici que d'un vaisseau assemblé

par ligatures, le mot étant compris du public populaire d'Athènes

et du Pirée.

Quant aux petits traits horizontaux dessinés à la proue et parfois à la poupe, ils correspondent aux extrémités des lattes qui formaient ou renforçaient les pavois des châteaux de proue et de poupe.

Le gréément

Les représentation géométrique sont très

décevantes par leur schélatisme. Le mât est toujours unique

et placé à peu près au centre du navire. La voile est oblongue,

rectangulaire et couverte de croisillons qui donnent à penser qu'elle

était faite de laizes assemblées par des bandes minces de cuir

plus que de toiles. Comme le bord inférieur de la voile est représenté

droit, il est bien possible que la tradition de l'Age du Bronze avec 2 vergues

parallèles se soit poursuivi.

La double vergue est le moyen le plus simple d'obtenir une grande surface de

toile, le mat étant condamné à rester court pour des raisons

de stabilité. Celui-ci est démontable. L'Odyssée nous apprend

que le cordages utilisés pour cette manoeuvre s'appelaient protonoi,

littéralement "les cordages d'avant".

Ils ne servaient par seulement à rabattre le mât ou à le

mettre en place, mais aussi à le maintenir : au cours d'une tempête

le vent brise les 2 protonoi ce qui a pour effet de faire écrouler immédiatement

la mât vers l'arrière(9).

Armement

Thucydide qui apprécie la belle manière de combattre

des trières du Ve s. employant l'éperon, notamment celle de Naupacte

en 429 que remporta l'Athénien Phormion(10), expose avec mépris

les modalités du combat à l'ancienne qui doit correspondre à

l'époque géométrique.

On y combattait peu ou pas à l'éperon, mais davantage entre soldats,

comme à terre, et comme le feront les romains pendant la Premièr

Guerre Punique : "A la bataille de 433, à

proximité des îles Sybota, entre les flottes des Corinthiens alliés

aux Mégariens contre Corcyre, " des deux côtés les

ponts étaient couverts d'hoplites, d'archers et de gens armés

de javelots, disposés suivant l'ancienne façon de combattre maladroitement.

On se battait avec plus de vigueur que d'habileté. La plupart du temps

on aurait dit un combat sur terre... on attendait la victoire procipalement

des hoplites rangés sur les ponts; au cours du combat les vaisseaux restaient

immobilisés"(11).

La proue du navire de Khaniale Tekke comportant 2

proembola, celle du navire représenté

sur l'oenochoé proto-corinthienne du Musée

de Berlin en comportant un également, il est évident que l'utilisation

de l'éperon comme arme offensive a débuté à la période

géométrique. On ne trouve cependant pas de proemlon sur les navires

athéniens.

Aux îles Sybota les trières engagées étaient pourvue d'un pont, ce qui n'était pas le cas à l'époque géométrique. Pline rapporte quavant l'invention des vaisseaux longs pontés inventés pas les Thessaliens, on se battait à la proue et à la poupe(12). On en trouve cependant aucune trace avant le VII ou le VIe s., alors que les phéniciens disposent des ponts depuis 700 environs.

Les châteaux d'avant et d'arrière ne sont donc pas uniquement des abris de navigationmais des retranchements de combat. La lance ét le javelot étaient les armes principales des hoplites. Ils employaient également l'arc et l'épée. Si les boucliers ne sont pas rares, une seule fibule représente cependant une rangée de boucliers fixés le long du bord à la manière des galères phéniciennes. Elle est également l'unique représentation du nid de pie.

Ornements

La corne de proue est totalement inconnue à l'Age du Bronze. Elle surgit brusquement vers 900 dans toutes les régions. Les formes varient d'un navire à l'autre. En Béotie elles se terminent par une sorte de boite. Elle disparaît à la fin de la période.

L'avant des navires athéniens est le plus souvent orné d'un cercle entourant une étoile dont le nombre de branches varie de 8 à 16. mais il ne s'agit pas d'un oculus, sauf sur l'oenochoé proto-corinthienne, sur un tesson du Céramique et sur la dière de Toronto.

L'ornement de poupe est d'un extrème simplicité : une simple et ample courbe dirigée vers l'avant. En Béotie il se termine cependant encore une fois par une boite. Un volatile orne cependant la poupe du bandeau d'or du Céramique.

Les rames

La forme de la rame est primordiale pour la propulsion. A l'époque géométrique elles sont toutes triangulaires. Sur la dière de Toronto elles sont cependant lancéolées. Sur un document proto-attique de Phalère le peintre a pris soin de dessiner une pale d'une forme sophistiquée. Comme on est là à l'époque d'une nouveauté, l'apparition de la dière, il peut s'agir d'une recherche d'efficacité pour ces nouveaux vaisseaux.

![]()

(1) : D.L. Page, History and Homeric

illiad, Berkeley, Los Angeles, 1959, P. 152; R. Hope Simpson et J.F.

Lazemby, The Catalog of Ships in Homer's Iliad,

Oxford, 1970, p.168.

(2) : Odyssée, IX, 98-99, XIII, 20-22.

(3) : Hérodote, livre I, 163.

(4) : Hérodote, livre I, 164.

(5) : Pline, VII,57.

(6) : Pollux, I, 2.

(7) : L. Casson, Odysseus boat, American

Journal of Philology, 85, p. 61-64.

(8) : L. Casson, Sewn boat, Classical

Review, N.S., 13, p. 257-259.

(9) : Odyssée, IX, 409-410.

(10) : Thucydide, I, 83-84.

(11) : Thucydide, I, 49.

(12) : Pline, VII, 57: tectas longas (naves invenere)

Thasii: antea ex prora tantum et puppi pugnabatur.